![]()

ガジュマルを育てていると知らないうちに害虫が発生することがあります。

害虫の中でも、ハダニやカイガラムシは放置するとガジュマルの健康を損なう恐れがあります。これらの虫はガジュマルの葉や幹に卵を産みつけることがあり、繁殖が進むとガジュマルが傷んでしまいます。

それから、土の中に白い虫や黒い虫が潜んでいることもあり、ガジュマルの生育に悪い影響を与えることがあります。

このような害虫の発生を防ぐためには早めの対策が重要であり、駆除だけでなく予防にも力を入れることが大切です。

その際、殺虫剤や虫除けスプレーを活用するのも効果的ですが、根本的に虫がつきにくい環境を整えることが最も有効な方法といえます。

また、虫がつきにくい環境を作るためには、風通しを良くし、適切な水やりを心がけることが基本です。

それから、ハイドロカルチャーを使用することで、土に生息する害虫のリスクを減らすこともできます。

本記事では、ガジュマルに発生しやすい害虫の種類や被害の特徴、効果的な駆除・予防方法について詳しく解説します。ガジュマルを健康に育てるために、適切な管理方法を実践しましょう。

![]()

- ガジュマルに発生しやすい害虫の種類と特徴

- 害虫がつく原因と発生しやすい環境

- 室内・屋外での効果的な駆除と予防方法

- ハイドロカルチャーによる害虫対策の利点

ガジュマルの虫対策! 害虫の種類と特徴について

![]()

01 ガジュマルに発生しやすい害虫とその特徴

02 土の中に潜む白い虫・黒い虫の正体

03 ガジュマルに卵を産む虫に注意

04 葉が丸まるのは虫食いのサイン?

ガジュマルに発生しやすい害虫とその特徴

ガジュマルを育てる際に注意しなければならないのが害虫の発生です。特に室内で育てている場合、害虫が発生すると生活する上で不快な思いをするはずです。そのため、どのような害虫がつきやすいのかを知り、適切な対策を取ることが大切です。

ガジュマルを育てる際に注意しなければならないのが害虫の発生です。特に室内で育てている場合、害虫が発生すると生活する上で不快な思いをするはずです。そのため、どのような害虫がつきやすいのかを知り、適切な対策を取ることが大切です。

![]()

ガジュマルに発生しやすい害虫には、コバエ、ハダニ、カイガラムシなどがあります。

コバエ

コバエ photo by photoAC

コバエは特に室内でよく見かける害虫の一つです。土の表面に発生しやすく、有機質の多い環境を好みます。

コバエ自体は植物に直接的なダメージを与えることは少ないですが、繁殖力が高いため、一度発生すると大量発生しやすいのが特徴です。また、キッチン周りやゴミ箱にも発生するため、衛生面でも注意が必要です。

ハダニ

ハダニ photo by pexels

ハダニはガジュマルの葉に寄生し、葉の養分を吸い取ってしまいます。ハダニが発生すると葉が変色し、光合成の効率が落ちてしまいます。特に乾燥した環境を好むため、冬の室内やエアコンの風が直接当たる場所では発生しやすくなります。ハダニは非常に小さいため見つけにくいですが、葉の裏側を注意深く観察することで確認できます。

カイガラムシ

カイガラムシ photo by photoAC

カイガラムシはガジュマルの幹や葉に付着し、樹液を吸い取る害虫です。カイガラムシが発生すると葉の成長が鈍くなり、全体的に弱ってしまいます。特に、成虫になると硬い殻を持つため、一般的な殺虫剤が効きにくく、ブラシなどを使ってこすり落とす必要があります。

![]()

このように、ガジュマルにはさまざまな害虫が発生する可能性がありますが定期的に観察し、早めに対策を講じることで被害を最小限に抑えることができます。葉の色や形に異変が見られた場合は害虫の存在を疑い、適切な駆除を行いましょう。

土の中に潜む白い虫・黒い虫の正体

ガジュマルを育てていると、土の中から白い虫や黒い虫が出てくることがあります。これらの虫は土壌環境や管理方法によって発生しやすくなるため、原因を特定し適切に対処することが重要です。

ガジュマルを育てていると、土の中から白い虫や黒い虫が出てくることがあります。これらの虫は土壌環境や管理方法によって発生しやすくなるため、原因を特定し適切に対処することが重要です。

白い虫

トビムシ(成虫) photo by photoAC

白い虫の正体として考えられるのは、トビムシや線虫、コバエの幼虫などです。

トビムシは、湿った環境を好み、土の中で跳ねるように移動する小さな虫です。基本的に害は少ないものの、増えすぎると植物の根に影響を与えることがあります。

また、線虫は微細な虫で、土の中に潜んで植物の根に寄生することがあります。線虫が発生すると、根が変色したり生育が悪くなったりするため注意が必要です。

黒い虫

黒い虫の正体として考えられるのは、クロバネキノコバエやアリの幼虫などです。

クロバネキノコバエは、特に有機質の多い土壌で発生しやすく、成虫になるとコバエとして飛び回ります。この虫は、根に直接的な被害を与えることは少ないものの室内で発生すると不快害虫となるため、適切な管理が求められます。

アリの幼虫

アリの幼虫が土の中に潜んでいる場合もあります。

アリ自体はガジュマルに直接的な被害を与えることはありませんが、アリがいることで他の害虫(特にアブラムシ)が発生しやすくなるため、早めに駆除したほうが良いでしょう。特に、土の中に小さな穴が多く見られる場合はアリが巣を作っている可能性があるため、植え替えなどの対策を検討する必要があります。

![]()

土の中の虫を防ぐためには、水の管理を適切に行い、土が過剰に湿らないようにすることが重要です。特に、受け皿に水が溜まったままになっていると、虫の発生を助長してしまうため、しっかりと排水を行いましょう。

また、虫の発生を防ぐために無機質の土やハイドロカルチャーを利用するのも効果的です。

(予防策についてはchapter2で詳しく解説しています。)

ガジュマルを健康に育てるためには、土の中の環境を適切に保ち、虫の発生を未然に防ぐことが大切です。土の中に異変を感じたら早めに確認し、適切な対策を講じることで快適な植物環境を維持することができます。

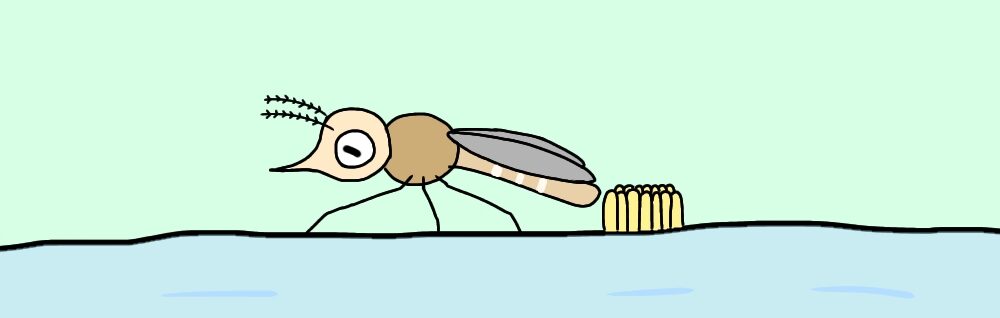

ガジュマルに卵を産む虫に注意

ガジュマルを育てていると、見た目には問題がなくても土の中や葉の裏に虫が卵を産みつけていることがあります。卵が孵化すると一気に害虫が増え、植物の健康を損ねる原因になります。特に室内で育てている場合、害虫が繁殖すると他の観葉植物にも影響を与えたり、家の中を虫が飛び回ることになりかねません。

ガジュマルを育てていると、見た目には問題がなくても土の中や葉の裏に虫が卵を産みつけていることがあります。卵が孵化すると一気に害虫が増え、植物の健康を損ねる原因になります。特に室内で育てている場合、害虫が繁殖すると他の観葉植物にも影響を与えたり、家の中を虫が飛び回ることになりかねません。

![]()

ガジュマルに卵を産みつける可能性がある虫には、コバエ、ハダニ、カイガラムシ、などが挙げられます。

コバエの種類の中でも、特にクロバネキノコバエは土の表面や受け皿に水が溜まった場所に卵を産みやすく、湿度の高い環境で大量発生することがあります。コバエの幼虫は直接ガジュマルを食害することはありませんが、成虫になると飛び回るため不快害虫として対策が必要です。

一方、ハダニやカイガラムシは葉の裏に卵を産むことが多く、目に見えないほど小さな卵が付着していることもあります。特にカイガラムシは成虫になると殻のような硬いカバーで覆われ、殺虫剤が効きにくくなるため、卵の段階で対策をしておくことが大切です。

(対策についてはchapter2で詳しく解説しています。)

![]()

害虫の卵は小さくて気づきにくいですが、一度孵化してしまうと駆除が難しくなります。定期的な観察と適切な管理を行うことでガジュマルを害虫から守り、健康な状態を維持することができます。

葉が丸まるのは虫食いのサイン?

アブラムシ photo by photoAC

ガジュマルの葉が丸まってしまうのは、単なる環境要因ではなく、害虫の被害による可能性もあります。

特に、葉の縁が波打つように縮れたり、部分的にねじれていたりする場合は、虫食いのサインかもしれません。この状態を放置すると、葉の成長が阻害され、やがて植物全体の健康に影響を与えることになります。

![]()

ガジュマルの葉が丸まる原因として考えられるのは、ハダニ、アブラムシ、カイガラムシなどの害虫です。

ハダニ

ハダニは葉の裏に寄生し、細かい針のような口で養分を吸い取ります。被害が進むと葉が黄色くなり、最終的に縮れて丸まってしまうことがあります。特に乾燥した環境ではハダニが発生しやすいため、湿度管理が重要になります。

アブラムシ

アブラムシもガジュマルの葉に大きな影響を与えます。アブラムシは葉の柔らかい部分に群がり、養分を吸い取るため、葉が萎縮したり異常な形に丸まったりします。さらに、アブラムシの排泄物が原因で「すす病」などの病気が発生することもあります。

すす病 photo by photoAC

カイガラムシ

カイガラムシの場合は、葉の裏や茎に密着して寄生するため、気づかないうちに被害が広がることがあります。カイガラムシが発生すると、葉の一部が硬くなったりねじれたりすることがあり、見た目の異常が現れたときにはすでに数が増えていることが多いです。

![]()

一方で、葉の丸まりが害虫の影響ではなく、単なる水不足や根詰まり、空気の乾燥による場合もあります。水切れが原因で葉が縮んでしまうこともあるため、土の乾燥具合や水やりの頻度も見直す必要があります。また、根詰まりや根腐れがあると、水分を十分に吸収できずに葉が変形してしまうことがあります。

ガジュマルの葉が丸まっていると感じたら、まずは害虫の有無を確認し、適切な対策を行うことが大切です。放置すると被害が拡大する可能性があるため、定期的な観察と適切な管理を続けることで、ガジュマルを健康な状態に保つことができます。

ガジュマルの虫対策における効果的な方法とは?

![]()

01 室内・屋外での効果的な駆除対策

02 殺虫剤や虫除けスプレーの選び方

03 虫がつきにくい環境を作る方法

04 ハイドロカルチャーなら虫対策も簡単

05 記事のまとめ:ガジュマルの虫対策!発生しやすい害虫と予防のコツ

室内・屋外での効果的な駆除対策

ガジュマルに害虫が発生してしまった場合、早急に適切な対策を講じることが重要です。室内と屋外では環境が異なるため、それぞれに適した駆除方法を実践することで効果的に虫の被害を抑えることができます。

ガジュマルに害虫が発生してしまった場合、早急に適切な対策を講じることが重要です。室内と屋外では環境が異なるため、それぞれに適した駆除方法を実践することで効果的に虫の被害を抑えることができます。

室内での駆除方法

ガジュマルに発生しやすいコバエやハダニ、カイガラムシは、乾燥や風通しの悪さが原因で増殖することが多いため、まずは環境を改善することが大切です。

定期的に葉水を行い、葉の表面と裏側をしっかり湿らせることで、ハダニの発生を抑えることができます。また、室内では窓を開けて風通しを良くすることも重要です。特に、エアコンや暖房を使用している場合は、空気の乾燥を防ぐために加湿器を活用すると良いでしょう。

photo by photoAC

さらに、室内での害虫駆除には、粘着式のトラップを設置するのも有効です。例えば、黄色の粘着シートはコバエやアブラムシを引き寄せ、物理的に駆除する効果があります。薬剤を使用しないため、小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使えます。

また、害虫が付着している葉や枝は、こまめに剪定し、被害が広がる前に取り除くことも大切です。

屋外での駆除方法

屋外でガジュマルを育てている場合は、より自然な対策を取り入れることができます。天敵となる昆虫を利用する方法もその一つです。

photo by photoAC

例えば、テントウムシはアブラムシを捕食するため、アブラムシの被害を受けている場合には、屋外の環境にテントウムシを誘引することで自然な駆除が可能になります。

また、風通しを良くし、日当たりの調整を行うことで、害虫が繁殖しにくい環境を作ることも大切です。

屋外では、植物全体を洗い流す方法も効果的です。

特に、カイガラムシのような頑固な害虫は、ホースの水圧を利用して洗い流すと、ある程度の駆除ができます。ただし、水の勢いが強すぎると葉や枝を傷めてしまうため、優しく丁寧に行うことがポイントです。

また、天然由来の殺虫剤や虫除けスプレーを活用するのも、屋外での駆除対策として有効です。

![]()

駆除をした後も、害虫が再発しないようにするための予防が欠かせません。室内で育てる場合は、土の表面に水が溜まらないようにし、受け皿の水はこまめに捨てるようにしましょう。屋外では、落ち葉や枯れた部分を早めに取り除き、害虫の隠れ場所を作らないことが大切です。

このように、室内と屋外では駆除方法が異なりますが、共通して重要なのは「環境を整えること」と「早めの対策」です。ガジュマルが健康に育つように適切な駆除方法を実践しましょう。

殺虫剤や虫除けスプレーの選び方

ガジュマルの害虫対策には、殺虫剤や虫除けスプレーを適切に活用することが有効です。

ガジュマルの害虫対策には、殺虫剤や虫除けスプレーを適切に活用することが有効です。

しかし、すべての殺虫剤がガジュマルに適しているわけではなく、植物の種類や発生している害虫に応じて、適切な製品を選ぶ必要があります。

ここでは、ガジュマルに使いやすい殺虫剤や虫除けスプレーの選び方を解説します。

殺虫剤

まず、殺虫剤には「即効性タイプ」と「持続性タイプ」の2種類があります。

即効性のある殺虫剤は、すぐに害虫を駆除したいときに便利ですが、効果が長続きしないため頻繁に使用する必要があります。

一方、持続性のある殺虫剤は、1回の散布で一定期間害虫の発生を防ぐことができるため、長期的な管理に適しています。

ガジュマルに発生しやすいコバエやアブラムシを駆除するには、ピレスロイド系の殺虫剤が効果的です。

ピレスロイド系は速やかに害虫を駆除し、即効性が高いため害虫が大量に発生している場合に適しています。ただし、過度に使用すると植物に負担をかける可能性があるため、使用頻度には注意が必要です。

また、カイガラムシやハダニには、浸透移行性のある殺虫剤が効果的です。これらの害虫は葉や茎に密着して寄生するため、通常のスプレータイプでは十分に駆除できないことがあります。

浸透移行性の殺虫剤を使用すると、薬剤が植物の組織に吸収され、害虫が植物の養分を吸う際に駆除できるため、根本的な対策が可能になります。

虫除けスプレー

虫除けスプレーを選ぶ際は、ガジュマルの健康を考慮し、天然成分が配合されたものを選ぶのも一つの方法です。

例えば、ニームオイルや木酢液を含むスプレーは、害虫を寄せつけにくくする効果があり、ガジュマルにダメージを与えにくい特徴があります。特に、室内で育てている場合は、化学成分を含まないスプレーの方が安全に使用できるでしょう。

![]()

使用方法についても注意が必要です。殺虫剤や虫除けスプレーは、害虫が発生した部分だけに直接散布するのが基本です。全体にかけすぎると、ガジュマルの葉が傷んだり、光合成に悪影響を与える可能性があるため適量を守ることが重要です。また、散布後は葉の表面に薬剤が残らないよう、必要に応じて霧吹きで軽く洗い流すと安心です。

さらに、屋外で使用する場合は、雨によって薬剤が流れ落ちることも考慮し、天気を確認したうえで散布すると効果が持続しやすくなります。

一方、室内での使用時は、換気を十分に行い、人やペットが直接吸い込まないように注意しましょう。

![]()

殺虫剤や虫除けスプレーは、ガジュマルを害虫から守るうえで非常に有効な手段ですが、適切に選び、適量を守ることが大切です。植物の健康を第一に考えながら、状況に応じた製品を活用していきましょう。

虫がつきにくい環境を作る方法

ガジュマルを健康に育てるためには、虫がつきにくい環境を整えることが大切です。害虫は特定の条件下で繁殖しやすくなるため発生しやすい要因を取り除き、予防策を徹底することで被害を未然に防ぐことができます。

![]()

| 対策方法 | 説明 |

|---|---|

| ①風通しを良くする | 過剰な湿度は害虫の温床になるため、こまめに換気を行う。エアコンや加湿器を併用して適度な湿度を保つ。 |

| ②土の管理を徹底する | 湿った土は害虫の発生を促すため、水やり後は受け皿の水を捨てる。無機質の土や粒状の培養土を使用すると良い。 |

| ③葉水をこまめに行う | 葉の表裏に霧吹きで水をかけ、ハダニなどの害虫を寄せつけないようにする。ただし、夜間の葉水はカビの原因になるため避ける。 |

| ④植物の間隔を適度に空ける | 植物を密集させると害虫が繁殖しやすくなるため、風通しを確保するために適度な間隔を空ける。 |

| ⑤天然の虫除けを活用する | 木酢液やニームオイルを薄めたスプレーを使うことで、害虫を寄せつけにくくする。化学的な殺虫剤の代替として有効。 |

| ⑥定期的なチェックと駆除 | 葉に異常が見られたら、害虫の存在を確認し、早めに駆除を行うことで被害の拡大を防ぐ。 |

![]()

このように、虫がつきにくい環境を作るためには、風通しや湿度管理、土の選び方、定期的な葉水、適度な間隔の確保、天然の防虫対策など、さまざまなポイントを意識することが必要です。日々の小さな工夫を積み重ねることでガジュマルを健康的に育てながら、害虫の被害を最小限に抑えることができるでしょう。

ハイドロカルチャーなら虫対策も簡単

ハイドロカルチャーに植えられたガジュマル photo by photoAC

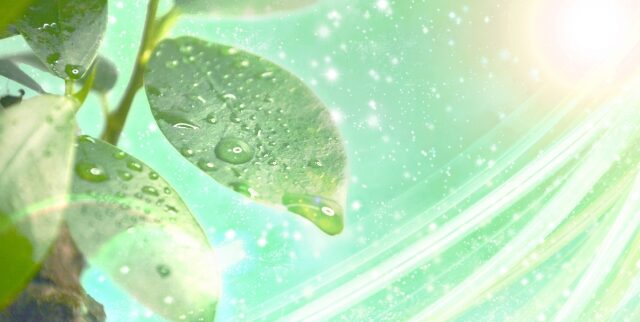

ガジュマルを虫から守る方法として、ハイドロカルチャーを採用するのも非常に効果的です。ハイドロカルチャーとは、土の代わりにハイドロボールと呼ばれる人工の植え込み材を使用する栽培方法で、通常の土栽培と比べて虫が発生しにくい特徴があります。

![]()

まず、ハイドロカルチャーが虫対策に適している最大の理由は、土を使わない点です。

害虫の多くは土の中に卵を産みつけ、そこから繁殖していきます。特に、コバエやトビムシは湿った土を好むため、一般的な土栽培ではどうしても発生しやすくなります。一方、ハイドロボールは無機質で清潔な素材のため、害虫の住処になりにくく、虫の発生を大幅に抑えることができます。

また、ハイドロカルチャーは水やりの管理がしやすく、適切な湿度を保ちやすいというメリットもあります。

土の場合、適切な水やりをしないと水分が過剰になり、根腐れや害虫の発生につながることがあります。しかし、ハイドロカルチャーでは、水位計を利用することで適切な水の量を把握しやすく、余分な水分を溜め込むことがありません。そのため、根腐れのリスクが減り、結果として害虫の繁殖を抑制することができます。

さらに、ハイドロカルチャーでは、受け皿に水を溜めることなく栽培できるため、コバエの発生を防ぎやすいのも利点です。通常の鉢植えでは、受け皿にたまった水が害虫の発生源になることがありますが、ハイドロカルチャーではその心配が少なく、より清潔に管理することができます。

また、室内で観葉植物を育てる場合、ハイドロカルチャーの方が手入れが簡単で、清潔に保ちやすいというメリットもあります。

土を使わないため部屋が汚れることもなく、水やりの頻度も少なく済むため、忙しい人でも気軽に管理することができます。特に、ガジュマルのように丈夫な植物は、ハイドロカルチャーとの相性が良く、初心者でも育てやすいのが魅力です。

ただし、ハイドロカルチャーにも注意点があります。例えば、水を入れすぎると根が常に湿った状態になり、カビや藻が発生しやすくなることがあります。そのため、適切な水の量を守り、定期的に容器を洗浄することが重要です。また、ハイドロボールは定期的に交換することで、清潔な状態を維持しやすくなります。

![]()

このように、ハイドロカルチャーを取り入れることで、土に発生しやすい害虫を防ぎながら、より簡単にガジュマルを育てることができます。土栽培に比べて虫の発生リスクが低く、清潔な環境を維持しやすいハイドロカルチャーは虫対策に効果的な選択肢と言えるでしょう。

記事のまとめ:ガジュマルの虫対策!発生しやすい害虫と予防のコツ

- ガジュマルにはコバエやハダニなどの害虫が発生しやすい

- 土の中には白い虫や黒い虫が潜んでいることがある

- コバエは湿った土に卵を産み、大量発生しやすい

- ハダニは葉の裏に寄生し、養分を吸収して枯らす原因となる

- カイガラムシは樹液を吸い取る害虫で、手作業での駆除が必要

- 葉が丸まるのは害虫の食害による可能性がある

- 害虫は乾燥や風通しの悪い環境で発生しやすい

- 室内ではこまめな換気と葉水が害虫対策になる

- 屋外では天敵となる昆虫を活用する方法もある

- 殺虫剤は害虫の種類に応じて適切なものを選ぶべき

- ピレスロイド系殺虫剤はコバエやアブラムシに効果的

- 浸透移行性の薬剤はカイガラムシやハダニに有効

- 無機質の土やハイドロカルチャーは害虫発生を抑えやすい

- 受け皿に水を溜めないことが害虫予防の基本

- 定期的な観察と適切な管理がガジュマルを害虫から守るポイント